En el relato clásico del viaje del héroe, el protagonista parte de su mundo ordinario, enfrenta desafíos, sufre cambios y regresa transformado con un don para compartir. Pero hay trayectorias que, en vez de seguir la curva ascendente del héroe clásico, toman un rumbo inverso.

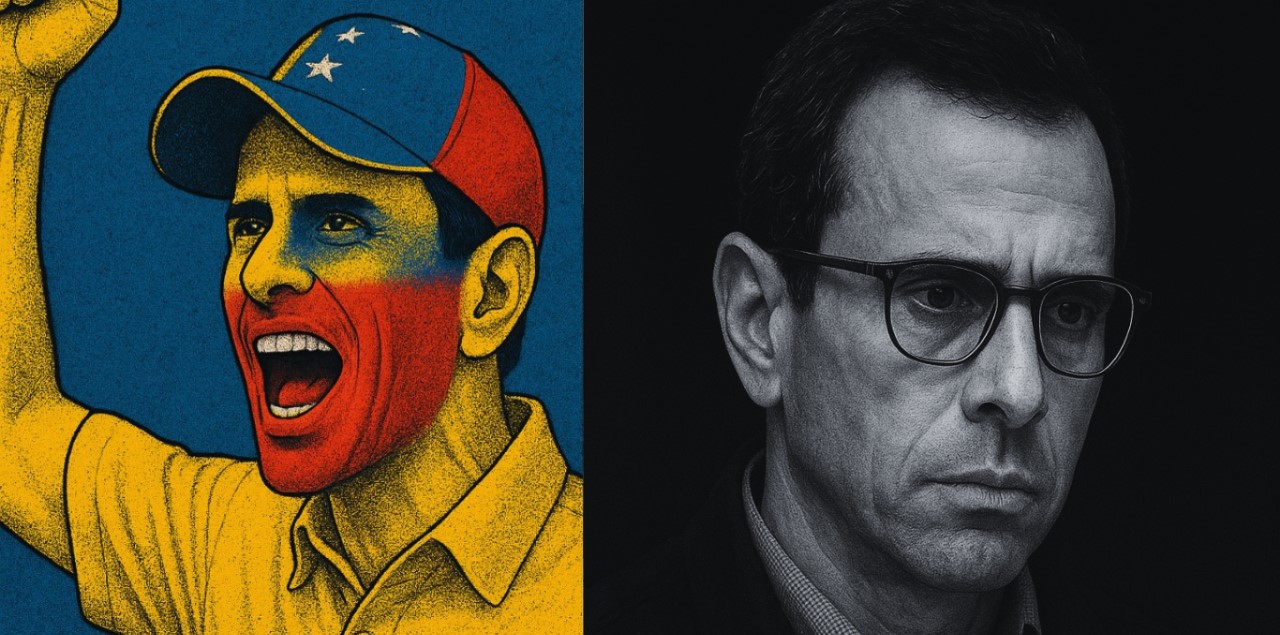

En el caso de Henrique Capriles, el viaje parece que tomó otra ruta: de la cima de la contienda política, con millones de votos y un liderazgo legitimado por las urnas, a una figura desplazada dentro de la oposición venezolana, cuestionado por quienes alguna vez lo vitorearon, e incluso directo a lo peor que le puede ocurrir a un político: la intrascendencia. Su travesía, lejos de ser una epopeya de redención, ha sido un lento proceso de desgaste, marcado por contradicciones, vacilaciones, banalizaciones y un distanciamiento de las bases —y el partido— que lo impulsaron.

Capriles ha sido uno de los rostros más visibles del antichavismo en las dos décadas y media que, lamentablemente, este oprobio lleva en el poder. Fue el diputado más joven del antiguo Congreso de la República (que vio extinguirse en primera fila), dos veces alcalde de un municipio tradicionalmente opositor en Caracas, dos veces gobernador del estado Miranda, y también candidato presidencial en 2012 y 2013. Capriles lideró y perdió la campaña más fuerte contra el entonces presidente Hugo Chávez y fue la figura que en 2013, tras la muerte de Chávez, estuvo a punto de romper la hegemonía oficialista en el poder.

Su imagen joven, discurso moderado y su promesa de reconciliación lo diferenciaron entonces de otros líderes opositores. Pero esa promesa de cambio —ese camino que alguna vez emocionó a buena parte de los venezolanos— se diluye ahora en declaraciones ambiguas, decisiones erráticas y una desconexión notoria con el deseo ferviente y urgente de casi la totalidad del país. Su viaje no cerró el círculo: lo dejó varado, quizás más lejos que nunca del punto de partida.

Este es un breve repaso por sus cuestionadas posiciones en los últimos dos años, cruciales para la oposición política y la deriva represiva en Venezuela.

La apuesta por volver

Capriles, quien había perdido frente a Chávez por más de 11 puntos, redujo esta diferencia en seis meses, entre octubre de 2012 y abril de 2013, para enfrentar a Nicolás Maduro y provocar una contienda más reñida, aunque terminó obteniendo 49,1% de los votos frente al 50,6% del oficialismo.

El entonces líder opositor impugnó el resultado de los comicios bajo el alegato de irregularidades, pero no supo gestionar el descontento cuando sus recursos no tuvieron efecto, lo que comenzó a desgastar su liderazgo. Esto es algo que les pasó a otros opositores que se enfrentaron al chavismo en los últimos 25 años y no encontraron una forma definitiva de vencer.

Eventualmente, Capriles quedó relegado del foco central de la política opositora. Contribuyó también la inhabilitación en su contra durante la ola de protestas de 2017, que le prohibió el ejercicio de cargos públicos por 15 años: hasta el 2032.

Luego de años de relativo silencio, sus aspiraciones políticas reaparecieron en 2023 con el anuncio de su candidatura a las primarias opositoras para la elección presidencial de 2024. Aún con la inhabilitación, Capriles tuvo el respaldo de su partido Primero Justicia: «Tenemos que darle un regalo a Venezuela. Desde hoy les decimos, tenemos candidato presidencial y es Henrique Capriles Radonski», declaró entonces María Beatriz Martínez, presidente de la tolda, el primero de marzo de ese año.

El anuncio de su candidatura fue recibido como parte del proceso natural de las primarias y, en cierto sector, despertó expectativas: Capriles seguía siendo un nombre reconocido, con experiencia y peso dentro de Primero Justicia. Todavía conservaba capital político de su pasado y recibió el respaldo de Manuel Rosales, dirigente de Un Nuevo Tiempo, uno de los partidos de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática. Inició su campaña con una serie en defensa de su comportamiento tras las elecciones de 2013, apoyada en una narrativa centrada en reivindicar su actuación ese año y buscando recuperar conexión con el electorado. Pero pronto quedó en evidencia que no tenía posibilidades de victoria.

No era el único. Ninguno de los otros precandidatos —entre ellos, Freddy Superlano por Voluntad Popular, Carlos Prosperi por Acción Democrática, Delsa Solórzano por Encuentro Ciudadano, Andrés Velásquez de La Causa R y Andrés Caleca respaldado por Movimiento por Venezuela— tenía posibilidades reales contra la líder de la contienda: la exdiputada María Corina Machado, fundadora del partido Vente Venezuela.

La primera ruptura se generó cuando Capriles pidió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) organizara la primaria opositora, pese a las denuncias de irregularidades, cuestionamientos y parcialidad de esta institución, que insistió en que esta elección debía realizarse con sistema captahuellas. Capriles argumentó la necesidad de logística y recursos del CNE para una primaria con verdadero alcance nacional. Sin embargo, no explicó cómo podrían evitar la interferencia del CNE —o sortear la desconfianza, el miedo y las consecuencias de participar— que podía generar en el electorado opositor.

Su postura contrastó con las de otros precandidatos, especialmente con Machado, quien defendió la idea de una primaria autogestionada, quizás con limitaciones, pero organizada por los ciudadanos en todo el país. Ambos bandos se cuestionaron mutuamente: a Capriles se le acusó de defender al CNE, a Machado de una confrontación con un ente que sería el inevitable organizador de la elección presidencial.

Sin embargo, Capriles aseguró que apoyaría la decisión tomada por la Comisión Nacional de Primarias para la organización de la contienda, después de que el CNE anunciara que ofrecería su apoyo técnico para las elecciones. De hecho, el opositor afirmó que, independientemente del ganador de la primaria el 2024, debía ser un año de «movilización masiva» para la elección presidencial.

Tras la renuncia de los rectores oficialistas del CNE, que retrasaría el desarrollo de la primaria opositora, en junio de 2023 la comisión decidió que la elección fuera autogestionada, ciudadana y con voto manual. Menos de dos semanas después se reveló que la Contraloría General de la República, presidida entonces por el exdiputado chavista Elvis Amoroso, inhabilitó a Machado, pese a no existir un caso o expediente que justificara la medida. Pocos meses después, en septiembre, Amoroso fue designado como nuevo presidente del CNE.

Capriles renunció a su candidatura en octubre, apenas semanas antes de la primaria. No lo hizo por la nueva directiva del CNE, ni por la inhabilitación fantasma impuesta contra Machado. Su argumento fue su propia inhabilitación, aunque esta circunstancia no le impidió inscribirse. Tampoco ofreció su respaldo a ningún otro precandidato. «Yo me retiro de la primaria porque es claro que estoy inhabilitado. Las inhabilitaciones son arbitrarias, inconstitucionales, yo no me podía autoinhabilitar. Tenemos dos opciones, o lidiamos con la reglas que nos imponen y las vencemos o nos quedamos en la casa», declaró.

A partir de entonces negó apoyar la idea de una «candidatura potable», pero insistió en que la candidatura elegida debía contar con cierto aval del chavismo: «No se trata de tener una candidatura potable para la dictadura, sino una opción viable para los venezolanos». Argumento extraño, como mínimo, pues no hay nada más “viable” para los venezolanos que la figura legitimada por los propios venezolanos. Bajo la lógica de Capriles, además, sería el propio chavismo el que elegiría su contrincante. Si Venezuela no vivía un proceso democrático, ¿por qué el chavismo aceptaría candidatos con posibilidades reales de ganar?

Del escepticismo al repliegue

En sus últimos meses como precandidato, Capriles hizo hincapié en la «falta de ambiente electoral» y el desafío que implicaba convocar a la participación de las primarias. Otra muestra de su profunda desconexión con el país. Sin embargo, las primarias del domingo 22 de octubre sorprendieron incluso a los más escépticos. No por el resultado, sino por la participación. El proceso fue autogestionado, con las propias comunidades como organizadoras y largas filas de votantes dispuestos a participar sobre sillas prestadas y mesitas caseras instaladas en los puntos designados para la elección. Con más de 2,4 millones de votantes, mucho más de la expectativa optimista de participación, Machado obtuvo una aplastante victoria con 92,35% de los votos. Fue un mensaje contundente.

El dilema fue entonces la inhabilitación de Machado, que fue ratificada en enero de 2024 con la de Capriles, por una sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por jueces afines al chavismo. Machado estaba convencida de insistir en su candidatura, pero, cuando se hizo evidente que no sería aceptada, designó a la filósofa Corina Yoris como sustituta para representarla oficialmente en elección. Y cuando se impidió arbitrariamente la inscripción de Yoris como candidata, lejos de reclamar e insistir en la candidata elegida por los opositores en las primarias, Capriles insistió en lidiar con estas arbitrariedades.

«Esto no es una competencia por el liderazgo opositor. Eso es un error. María Corina por supuesto que es la figura del momento pero no la dejaron inscribirse, la inhabilitaron inconstitucionalmente también. Decirlo no es aceptarlo, todo lo contrario. Igualmente no dejaron inscribir a la persona que ella propuso junto a los partidos, la Dra. Corina Yoris; también otra arbitrariedad y abuso», escribió en su cuenta de X.

Ante esto, pidió «consenso» entre Machado y el gobernador Rosales, quien ni siquiera participó en la primaria y, de repente, decidió y pudo inscribir su candidatura ante el CNE, sin acuerdo con el resto de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que denunció impedimentos para acceder al sistema de postulación. Capriles apeló a la conciliación, enmarcando el conflicto como una disputa entre líderes más que como una maniobra del sistema para frustrar la candidatura elegida por el bloque opositor.

Y si bien eventualmente respaldó la candidatura de Edmundo González Urrutia, elegido por la PUD para las presidenciales, su apoyo en campaña fue prácticamente nulo. Solo participó en algunos actos de campaña en el estado Miranda, a diferencia de otros líderes opositores como Henry Ramos Allup, cuyas diferencias con Machado son percibidas por la población, que sí acudieron a manifestaciones.

Mientras tanto, Machado hizo un esfuerzo notorio —y exitoso, según las encuestas— por transferir su capital político a González Urrutia, quien no tenía un perfil público ni era conocido. Bajo la dupla Machado-González, la campaña opositora logró consolidarse. Capriles, en cambio, se mantuvo al margen de los actos centrales, y su ausencia se hizo evidente en eventos clave como el cierre de campaña en Caracas, a pesar de que durante las primarias había hablado de la necesidad de movilización masiva para las presidenciales. Quizás el momento más revelador de Capriles fue su decisión de publicar una fotografía de una movilización y cortar a Machado del encuadre.

Entonces el liderazgo que alguna vez se definió por su claridad, comenzaba a diluirse entre maniobras grises… o rojas. El momento más definitorio, como para todo el país, fue el día de la elección presidencial. Al mediodía los exit polls ya prevían la victoria opositora. Activistas de Vente Venezuela y la PUD lograron coordinar una amplia red de testigos, que cuidaron el voto, recopilaron y resguardaron las actas electorales de más del 85% de las mesas de votación, un éxito inédito para la oposición en las elecciones de los últimos 25 años.

Sin embargo, al final del día ya era evidente que había un fraude en curso. La testigo electoral de la PUD ante el CNE, Delsa Solórzano, denunció que le fue impedido el ingreso a la sala de totalización de votos de la institución. Toda la dirigencia opositora se reunió en el comando de campaña, en la sede del partido de Machado. Capriles no hizo presencia. Si bien defendió la victoria opositora, no apoyó más allá de publicaciones en X para invitar a votar, pedir a las autoridades que respetaran los resultados e insistir en la victoria opositora.

El CNE adelantó un boletín sin resultados lógicos ni específicos argumentando un supuesto hackeo, nunca verificado, y proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto sin siquiera publicar los resultados desagregados de la elección, como establecía su propio cronograma.

La red de testigos de Machado, en cambio, sistematizó las actas y publicó los resultados por mesa electoral en un sitio web. La dirigencia logró sacar las actas del país —actualmente en resguardo en Panamá—, que son las pruebas de la victoria opositora y que fueron validadas por observadores internacionales que invitó el propio CNE. Es la primera vez en los últimos 25 años que la oposición logra demostrar un fraude con pruebas irrefutables. Machado logró lo que no pudo Capriles en la elección del 2013: denunciar fraude con la evidencia a mano.

El retorno solitario

Desde las presidenciales, la participación de Capriles se ha limitado al mundo virtual. Mensajes en los que pidió que se reconozca la verdad, mensajes en los que lamentó algunas detenciones. Mensajes durante las manifestaciones espontáneas posteriores al 28 de julio y otras convocadas por Machado y González, en medio de la peor ola represiva que dejó más de 2.000 detenciones arbitrarias, incluidas las de dirigentes políticos y miembros del equipo de Machado y de la PUD. Para abril de 2025, la ONG Foro Penal reportó 890 presos políticos, incluyendo cinco adolescentes, la mayoría arrestados en contexto poselectoral.

Capriles tampoco apareció en las manifestaciones que organizó Machado luego de que González Urrutia se exiliara al denunciar persecución política en su contra. No salió a protestar el 9 de enero de 2025 —un día antes de que se consumara el fraude con el acto de investidura de Maduro para un nuevo período presidencial—, cuando Machado fue detenida, y luego liberada, tras salir de la clandestinidad y retar al chavismo para liderar una protesta en Caracas en defensa del triunfo de González Urrutia. Capriles, elocuentemente, guardó silencio: no reclamó su detención y, desde entonces, no ha vuelto a publicar sobre ella.

Con el paso del tiempo, también se redujeron sus —siempre tibios— reclamos sobre la elección presidencial, aunque sigue reconociendo la victoria opositora. Desde hace meses, en coincidencia con la propaganda gubernamental, su discurso se enfoca en llamar al voto para las elecciones regionales y legislativas convocadas por el CNE para mayo de 2025 y rechazadas por Machado y González Urrutia, y varios partidos opositores.

Para esta nueva contienda, las condiciones electorales no solo no han cambiado, sino que empeoraron todavía más, y la represión contra la oposición no se ha detenido. Tampoco hay garantías de participación, ni posibilidades de cuidar el voto tras los antecedentes de persecución contra los testigos electorales del 28 de julio. A poco de cumplirse un año de las presidenciales, el CNE ni siquiera ha publicado los resultados que dan la supuesta victoria a Maduro, ni su página web está habilitada para consultar las nuevas convocatorias.

En tantos años de ventajismo del chavismo, de imposición de autoridades paralelas para quitar poder a opositores electos, de impedir la investidura de diputados o detener alcaldes, de mil y un prácticas para anular cualquier victoria de la oposición, no se habían visto peores condiciones para participar. Una verdadera opción electoral, justa y equitativa, parece imposible.

Por tanto, a principios de este año, las contradicciones llegaron a la dinámica interna del partido de Capriles, quien pidió una consulta interna para explorar la decisión de participar en las venideras elecciones. Luego decidió no participar en la consulta de su propio partido argumentando que no había garantías para respetar la decisión de la militancia. Cuando la mayoría del partido votó en contra de participar en los comicios de mayo, Capriles desconoció el resultado.

Sin embargo, insiste en participar en las elecciones organizadas por el CNE «para salir de la inacción». No da muchas explicaciones: no dice cuál es su plan para cuidar el voto, no plantea si hay ideas para proteger a los testigos, no dice cómo podría probar siquiera si el CNE vuelve a desconocer los resultados reales de una elección. No hay una estrategia para convocar al electorado y convencer a la participación.

Capriles confirmó su candidatura como diputado al Parlamento, pero no ha explicado cómo pudo concretarla. Después de 8 de los 15 años de inhabilitación política, la Contraloría levantó la medida en su contra y ahora puede participar en las elecciones. Según Capriles, no hubo ninguna negociación con el chavismo y su habilitación fue una medida sorpresiva sobre la cual no tiene explicación: «Quien puede dar respuesta de las razones por las cuales se me habilita es quien da la orden de habilitar. Para mí fue bastante sorpresivo el hecho de ser habilitado».

En el chavismo la versión es distinta. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que la habilitación se concedió por petición directa de Capriles en una especie de negociación: «Él pidió ‘por favor, yo quiero participar, pero me quitan la inhabilitación’, dejó por fuera a todo el mundo y se inscribió él. Entonces viene ahora con el cuento que fue sorprendido».

Capriles no postuló su nombre bajo la bandera de Primero Justicia (PJ). Ningún dirigente opositor puede hacerlo: la tarjeta electoral de esta formación fue arrebatada a su dirigencia por una decisión judicial, que otorgó la representación ante el CNE al exmilitante de Primero Justicia José Brito, que cruzó filas y ahora se alínea con el chavismo muy obedientemente.

Para las elecciones parlamentarias de 2020, se modificó el sistema de representación en la Asamblea Nacional, reduciendo la capacidad de decisión directa de los electores. A partir de entonces, el Parlamento cuenta con más diputados electos por «voto lista» (144) que por «voto nominal» (133). En el voto lista, los candidatos son preseleccionados por los partidos políticos y agrupados en listas cerradas, mientras que en el voto nominal los ciudadanos eligen de manera directa e individual a sus representantes, votando por nombre y apellido. Este cambio otorgó a los partidos un mayor control sobre quiénes acceden a los escaños, disminuyendo así el poder de elección de los votantes.

La reforma fue impulsada principalmente por los partidos judicializados (robados, pues) y otros creados para ser satélites del chavismo, como Cambiemos, Soluciones, Esperanza por el Cambio, Movimiento al Socialismo y Avanzada Progresista. Aunque la medida se presentó como un esfuerzo para «mejorar» la representación de minorías no alineadas con el chavismo o la oposición tradicional, en realidad buscaba facilitar la entrada de una falsa oposición al Parlamento, asegurando un control más favorable al oficialismo.

En estas elecciones, la candidatura de Capriles usará el mismo recurso, al ser nominado como parte del voto lista nacional (que es inconstitucional). La postulación de Capriles se hizo bajo los colores del partido Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales, quien también participará por la reelección en la gobernación del Zulia. Es el único partido de la PUD que presentó candidatos. Movimiento por Venezuela, parte también de la coalición, apoyó la participación electoral pero no pudo inscribir a sus aspirantes. Su secretario general, Simón Calzadilla, fue inhabilitado en medio del proceso de postulación.

Capriles no fue el único dirigente de PJ que se postuló: el dirigente Tomás Guanipa —quien había sido inhabilitado el año pasado—, el expreso político Juan Carlos Requesens y la exdiputada Marialbert Barrios se encuentran entre los militantes que desafiaron la posición oficial de PJ de no participar en la elección. La inscripción de sus candidaturas contravino directamente la línea oficial del partido y de la PUD.

La dirigencia del partido PJ calificó esta decisión como una traición a la unidad y al mandato popular y los expulsó de sus filas: «No se trata de un hecho aislado. Desde las primarias, estas personas han adoptado una posición progresivamente alejada del mandato expresado por millones de venezolanos. Hoy, esa trayectoria culmina con su participación en una elección fraudulenta, secuestrada y diseñada para convalidar al régimen», declaró el partido en un comunicado. Capriles respondió que desconoce la autoridad y la expulsión de su partido.

Machado coincidió con la directiva de PJ en una entrevista: «Aquellos que llaman, convocan y promueven la rendición o la entrega o dejar de luchar, para mí es imperdonable. Y aquí no cabe ninguna duda: el régimen, con su pretensión de someter a la sociedad, quiere pasar la página del 28 de julio y dentro de esa operación se enmarca la farsa del 25 de mayo».

La candidatura de Capriles representa su regreso al ruedo electoral, al que ahora el chavismo le vuelve a abrir las puertas de la participación mientras otros las encuentran cerradas. El País reportó que dentro de la oposición se plantea la tesis de que el chavismo decidió cerrar el paso a cualquier candidato próximo a Machado que pudiera aglutinar verdadera mayoría si hay un sorpresivo llamado para votar.

Con toda la oposición mayoritaria en contra, Capriles insiste en que la abstención equivale a inacción e insiste en «reconocer que cada elección es una nueva oportunidad».

Henrique Capriles fue durante años un referente de la lucha democrática contra el chavismo. Encarnó la posibilidad de una oposición institucional, moderna y capaz de disputar el poder a través del voto. Pero esa figura —la del líder coherente y determinado— ha ido cediendo espacio a una versión difusa, marcada por silencios, giros estratégicos y decisiones que desafían la lógica del mandato popular.

Su discurso, antes firme en torno a la mayoría y el voto, ha dado paso a una narrativa más ambigua, que evita confrontar incluso las violaciones más flagrantes al proceso democrático. Su lejanía de la candidatura opositora surgida de las primarias, su renuencia a confrontar abiertamente al poder y su actual participación electoral al margen de su propio partido, alimentan las dudas sobre sus verdaderas intenciones.

Quizás su posición viene del miedo a sufrir el mismo destino de cárcel que enfrentan otros políticos opositores en Venezuela; o es un cálculo político para sobrevivir a la dirigencia en el exilio o la clandestinidad; podría simplemente tratarse de un hombre ya resignado a la dictadura y a jugar en las reglas del entorno opresivo; quizás es comodidad: mantener cierto alcance y relevancia sin el esfuerzo y los riesgos de defender la democracia; o, quizás, más que ambición es el ego que se impone en su rivalidad contra María Corina Machado. Tal vez, un poco de todo.

Al final, su regreso a las elecciones (o repartición de cargos, para ser más precisos) lo ubica en una posición incómoda: como una figura que, aunque alguna vez representó el cambio, hoy parece encajar en el relato oficialista que pretende normalizar un terrorismo de Estado aborrecido por el país y cuyo único sostén son las armas y unos pocos colaboradores.

En este nuevo capítulo, Capriles no solo desafía a sus antiguos aliados: desafía su propia historia. Su candidatura bajo una habilitación sin explicación, su alineación con un partido que no participó en las primarias y su ruptura con PJ, el partido que lo formó, configuran una versión desdibujada del líder que alguna vez movilizó a millones.

La memoria es implacable. No hay pueblos cuya memoria sea más fuerte que la de aquellos que han sufrido tanto y han anhelado con igual intensidad ser libres. Quienes atenten contra ella —por palabra, obra u omisión— tienen un único destino claro.