La familia Zamora Correa contaba con bienes de fortuna y una tradición en las espaldas. No formaban parte de lo que llamaban “el pueblo llano”, y ni siquiera del equivalente a las clases medias profesionales de hoy en día. Tampoco se ubicaban en la punta de la pirámide donde estaba la crema y nata de la élite. Su padre era José Alejandro Zamora Pereira y su madre Paula Correa Rodríguez. Sus abuelos, Juan Zamora de León y Margarita Pereira y Araña, eran canario y de Villa de Cura, respectivamente. Y sus abuelos maternos eran maracayeros y de Choroní: Juan Vicente Correa Quiñones y María Bárbara Rodríguez Bejarano.

Todos, “gente de buen vivir”, según consta en los registros genealógicos, y propietarios de esclavos, haciendas de café y cacao en Choroní, de donde provenían no pocas familias distinguidas. Además de Ezequiel, los Zamora Correa fueron Antonio José, Genoveva, Raquel, Gabriel y Carlota. Al igual que a muchas otras familias de su tiempo, la guerra trajo consecuencias negativas para sus negocios y los Zamora tuvieron que irse de Villa de Cura para Caracas, buscando otro destino. A la capital llegaron en 1825, cuando Ezequiel tenía 8 años, ya que había nacido el 1 de febrero de 1817, en Cúa.

Nos informa uno de sus biógrafos, el profesor Manuel Donís Ríos, que los niños Zamora Correa estudiaron en el colegio Bolívar que regentaba José Vicente Méndez, bajo la inspiración de Joseph Lancaster, el gran educador inglés cuyos métodos de enseñanza fascinaron a Bolívar y a Simón Rodríguez. Una educación avanzadísima para la época, naturalmente laica, pero que no excluía a la Biblia en las sesiones de lectura.

“Hay dos Zamoras, el de la guerrilla liberal y el de la Guerra Federal, y pareciera que el que se inoculó en el imaginario colectivo fue el primero, el más breve, el del hombre menos maduro, el que no tenía una carrera militar y ninguna experiencia de gobierno castrense”

Ya en la adolescencia no se hallan más rastros de estudios formales del joven Ezequiel y, la necesidad de buscar sustento, lo lleva a abandonar Caracas y a regresar a Villa de Cura al cuidado de su cuñado, Juan Caspers, casado con su hermana Genoveva, quien tenía bienes de fortuna y una formación propia que supo transmitir al joven Ezequiel. Caspers había nacido en Alsacia (Francia,1793) y al emigrar a Venezuela, ya formado dentro del espíritu democrático de la revolución francesa, se enamoró de Genoveva y tuvieron una prole, entre quienes se encuentran los Palacios Caspers, Inocente y Antonia, sus destacadísimos nietos caraqueños.

El pulpero de Villa de Cura (1833-1846)

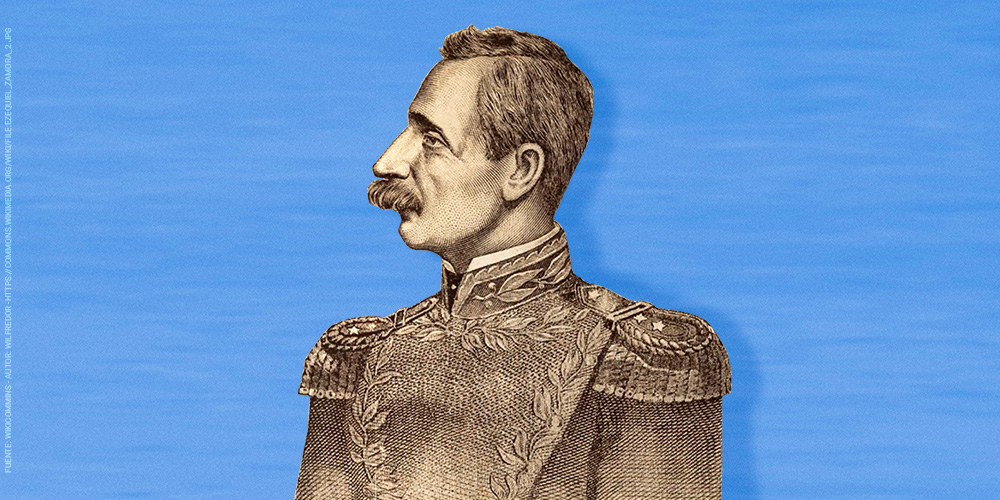

Entrenado en las tareas del campo y el comercio, Ezequiel Zamora participa en una casa comercial en Villa de Cura, primero con un socio, y después por su cuenta, a partir de 1844, a los 27 años. Se dedicaba a las tareas propias de lo que entonces se llamaba una “pulpería”, es decir, un punto de comercio que vendía todo lo necesario para las reses, los caballos, la producción agrícola. Pocos años después, el joven contaba con bienes de fortuna suficientes. De entonces ha debido ser la descripción que hace de él su primer biógrafo, Laureano Villanueva: “Alto y delgado de cuerpo; de ojos azules y mirada viva y penetrante; sus facciones se marcaban y distinguían por líneas bien definidas que daban a su rostro, por sus pómulos agudos, su nariz recta, su barba firme y saliente, su frente descubierta y bien modelada, una vigorosa expresión de inteligencia, altivez y energía” (Donís, 2007: 19).

El guerrillero liberal (1846-1847)

Y cuando se creía que Zamora estaba establecido y solo le quedaba por delante engrosar su fortuna, se entusiasmó con la prédica de los liberales seguidores de Antonio Leocadio Guzmán que enfrentaban al gobierno de Carlos Soublette (1843-1847) y fomentaron un clima de inestabilidad política y reclamos, importante.

Este clima se exacerbó mucho en 1846, ya que era año de elecciones, y Antonio Leocadio Guzmán buscaba la Presidencia de la República, en competencia con José Félix Blanco, Bartolomé Salom y José Tadeo Monagas. Guzmán agitaba a sus seguidores, al punto tal que los hacendados y los comerciantes le quitaron su apoyo, cosa que enardeció a muchos de sus partidarios, quienes optaron por levantarse, entre ellos Francisco Rangel y Ezequiel Zamora, saqueando las poblaciones de los Valles del Tuy, Barlovento y Villa de Cura, al grito de “¡Viva Guzmán, mueran los godos!”.

El gobierno de Soublette encomendó a dos jefes militares el control de los insurrectos, y así fue como los generales José Antonio Páez y José Tadeo Monagas, primero y segundo comandante del Ejército, aplacaron los ánimos. A Guzmán se le neutralizó mediante una inhabilitación política, fundamentada en procedimientos judiciales, y luego se le propuso una entrevista de avenimiento con el general Páez, que no tuvo lugar, mientras la persecución del gobierno de Soublette contra los periodistas y los partidarios liberales en armas arreció, al punto que las cárceles se llenaron de presos políticos, con lo que el clima de la vida pública se enrareció sensiblemente. Hay que señalar, además, que buena parte de los alzamientos de los liberales se debieron a los hostigamientos de los que eran víctimas en sus campañas electorales.

“[En 1846] Francisco Rangel y Ezequiel Zamora, saqueando las poblaciones de los Valles del Tuy, Barlovento y Villa de Cura, al grito de ‘¡Viva Guzmán, mueran los godos!’”

Fuertemente golpeadas las fuerzas de Zamora, a las que se sumaron las de Rangel, los insurrectos no fueron apresados entonces, ni siguieron representando una amenaza ostensible para el Gobierno en lo inmediato. Del triunfo de las fuerzas leales al Gobierno se hacían acreedores tanto el general Páez como Monagas. Mientras estos hechos tenían lugar, a Guzmán no le quedó otra alternativa que vivir escondido, ya que el Gobierno inició una persecución acuciosa en su contra. A Zamora finalmente lo hallaron, lo apresaron y lo enjuiciaron. El resultado del proceso fue la condena a muerte. Pero, en 1847 llegó a la Presidencia de la República José Tadeo Monagas y la condena a muerte le fue conmutada por presidio.

Diez años con los gobiernos nepóticos de los Monagas (1847-1857)

Luego, Zamora se fuga de la cárcel sin mayores dificultades y al cabo de un tiempo el propio Monagas lo designa al frente del batallón de Villa de Cura, al servicio del Gobierno. Era evidente que su suerte había cambiado radicalmente. Algo similar ocurrirá luego con Guzmán, quien al regresar del exilio Monagas lo nombra ministro de Relaciones Interiores y Justicia, pero esto será en 1849.

Por su parte, Páez se alza contra Monagas y es derrotado, pero logra huir a Colombia acompañado por Carlos Soublette y Ángel Quintero, de allí se traslada a Curazao, desde donde invade a Venezuela por las costas de Coro el 2 de julio de 1849. Logra armar un ejército compuesto por 600 hombres, con grandes dificultades, ya que parte de sus recursos han sido confiscados por el gobierno de Monagas. Esta nueva ofensiva concluye en otro fracaso. El general José Laurencio Silva lo hace preso en Cojedes, en el valle de Macapo Abajo, y lo remite a Valencia, donde es humillado con la colocación de grillos en los pies, trato que muchos consideraron inaceptable para un hombre que había acumulado sus méritos. Luego es trasladado a Caracas, donde fue nuevamente humillado: el encargado de su prisión era Ezequiel Zamora. En los traslados callejeros del prisionero es zarandeado de nuevo, le gritan “Abajo el Rey de los Araguatos”, haciendo alusión a la derrota en la batalla llanera. Luego, es trasladado al Castillo de San Antonio de la Eminencia, en Cumaná, de donde parte al exilio, arruinado, el 23 de mayo de 1850.

Los ascensos de Zamora durante estos diez años estuvieron a la orden del día. Comenzó por ser comandante de Milicias, luego primer comandante de Infantería del Ejército. Cuando gobierna José Gregorio Monagas (1851-1854), lo destinan a Coro y lo ascienden a coronel. Luego, es trasladado a Maracaibo y después, en 1853, le ofrecen ser gobernador de Barinas, pero no acepta, alegando que está haciendo carrera militar y no quiere desligarse de sus tropas.

“Es evidente que la fama de ‘revolucionario’ proviene de los años 1846-1847, no de su participación en la Guerra Federal”

En 1854 es destinado a la Comandancia de Armas de Guayana. Allí estaba cuando el presidente de la República, José Gregorio Monagas, decretó la abolición de la esclavitud y Zamora entregó sus esclavos ante la Junta de Abolición de Ciudad Bolívar. No eran pocos. Este año es ascendido a general de Brigada. Al año siguiente (1855) pasa a Barcelona como comandante de Armas.

En julio de 1856 se casa en Macuto con Estefanía Falcón, hermana de Juan Crisóstomo, y viuda del español José Benito Diez, con quien había tenido tres hijos. En 1857 abandona el servicio activo de las armas y se establece en Coro para ocuparse de las fincas que su esposa había heredado, y las que el propio Zamora compró en tierras aledañas. Como vemos, en el año de la salida de Monagas (1857) ante la arremetida de Julián Castro, ya Zamora había dejado el barco monaguista, pero no su filiación liberal.

El 7 de junio de 1858 Julián Castro ordena la expulsión de Venezuela de Juan Crisóstomo Falcón, Ezequiel Zamora, Antonio Leocadio Guzmán y otros personajes del Partido Liberal. Evidentemente, no le dejaba a esta fuerza otro camino que la guerra. A la misma vez que estos hechos ocurrían, el Gobierno convocaba una Convención Nacional en Valencia, que tendría el encargo de redactar una nueva Constitución.

En la Guerra Federal (1859-1860)

El 20 de febrero de 1859 el comandante Tirso Salaverría tomó el cuartel de Coro al frente de un contingente de hombres que abrazaban la bandera liberal, y se hizo del parque que albergaba el cuartel. Al día siguiente entregaron una proclama que culminaba exclamando: “¡Viva el movimiento federalista de Coro! ¡Viva la Federación de todas las provincias de la República! ¡Viva el General Juan C. Falcón, primer jefe del movimiento federalista nacional!”.

Los alzados tomaron dos goletas en La Vela de Coro y se dirigieron a Curazao, en ella regresaron Ezequiel Zamora y otros liberales. El 22 de febrero ya Zamora estaba al frente del Ejército Federal de Occidente. De inmediato se le sumaron muchos hombres en rebeldía frente al gobierno de Castro, y el 25 se lanzó la Proclama del “Gobierno Provisional del Estado Independiente de Coro”. Entre tanto, a Falcón en la isla de Saint Thomas lo tomó por sorpresa el adelanto de Salaverría y los pasos de Zamora, y navegó hasta Curazao, buscando estar más cerca de los acontecimientos. La guerra había comenzado.

“El 10 de enero de 1860 se dispuso el ejército a atacar la ciudad de San Carlos, y en una acción de Zamora que buscaba neutralizar a francotiradores apostados en una casa, una bala penetró por su ojo derecho y salió por el occipital. Murió de inmediato”

La primera Orden General publicada por Zamora el día de su desembarco en Coro es significativa de sus valores y propósitos. No la reproducimos toda, pero sí dos párrafos significativos, que recogen un cambio: “La moral, el orden, el respeto a la propiedad y el amor ardiente por la libertad de su patria, es el distintivo del carácter coriano como civil: el denodado valor contra el enemigo armado, la generosidad y la clemencia con el vencido y la subordinación es su divisa como militar.

Con tan bellas dotes y la santidad de la causa que sostenemos, que no es otra que la verdadera causa de los pueblos, la República genuina, la federación, vuestro heroísmo debe ser premiado con el triunfo de los principios y el derrocamiento consiguiente de la tiranía”.

Como vemos, se trata de una proclama dentro del universo de las ideas liberales y republicanas, diríase clásicas. Atrás quedan las frases de 1846 contra la oligarquía y los godos, cuando el guerrillero liberal guzmancista recorría el centro del país. Han pasado doce años, Zamora ha llegado a general de Brigada. El tiempo y las experiencias no pasan en vano. Es evidente, eso sí, que la fama de “revolucionario” de Zamora proviene de los años 1846-1847, no de su participación en la Guerra Federal, cuyos procederes y causas no eran iguales a los de doce años antes e, incluso, como hemos podido leer, ni siquiera se invocaban los mismos principios. Del “horror a la oligarquía” de 1846 a “el respeto a la propiedad” de 1859, hay un giro copernicano en el discurso.

Por otra parte, Páez que estaba al frente de Guerra y Marina decide irse del país, ya advertido de la animadversión de Castro y de sus intenciones. Se embarca hacia Nueva York el 7 de julio de 1859. Los meses que había permanecido en Venezuela, llamado por la Convención Nacional de Valencia, habían sido gratificantes y complejos a la vez para el general llanero. Por otro lado, mientras Falcón estudiaba el momento de abandonar Curazao y unirse a la gesta federal, Zamora avanzaba por todo el occidente del país. Unas veces venciendo y otras perdiendo batallas de dimensiones menores, llegó hasta ocupar zonas de los Andes, desde sus cuarteles de Barinas y Guanare. Finalmente, Falcón desembarcó en Palma Sola, donde le dirigió una proclama al país el 24 de julio de 1859.

Ezequiel Zamora desde mediados de noviembre de 1859 venía pensando en librar batalla en los alrededores del pueblo de Santa Inés, a 36 kilómetros de la ciudad de Barinas. Se habían sumado los ejércitos de Falcón y Zamora y, por primera vez, alcanzaban una cifra y un parque temible. Hasta entonces, la guerra había sido una guerra de guerrillas. La Batalla de Santa Inés era la primera que se daba en grande.

El ejército del Gobierno, al mando del general José María Rubín y del general Pedro Estanislao Ramos, avanzó hacia el sitio, ya que tenía la orden de perseguir al Ejército Federal hasta abatirlo, y allí estaban Zamora y Falcón atrincherados, esperándolos. El 10 de diciembre de 1859 tuvo lugar la Batalla. El saldo fue desastroso para el Gobierno, lo que quedó de su ejército llegó a Mérida, cuando cesó la persecución. Se salvaron los jefes, Rubín y Ramos a la cabeza, y cerca de 200 soldados. El Ejército Federal, después de la victoria, alcanzaba a cerca de 4.500 soldados, que regresaron a Barinas a tomar aliento y reorganizarse para marchar hacia el centro del país y tomar la capital de la República. Por otra parte, cuando llegaron las noticias a Caracas del desastre de Santa Inés, el Gobierno decidió arreciar la lucha y armar un nuevo Ejército Occidental. Además, incrementó la vigilancia sobre los liberales e hizo presos a centenares de ellos.

La muerte de Zamora

De Barinas partió el Ejército Federal hacia Guanare, adonde llegaron el 4 de enero de 1860, lo encabezaban Falcón y Zamora, los cuñados, lo que hacía prosperar poco las intrigas que corrían para sembrar celos entre ambos, en cuanto a la jefatura del movimiento. El 10 de enero de 1860 se dispuso el ejército a atacar la ciudad de San Carlos, y en una acción de Zamora que buscaba neutralizar a francotiradores apostados en una casa, una bala penetró por su ojo derecho y salió por el occipital. Murió de inmediato, en brazos de su segundo: Antonio Guzmán Blanco.

“Buscando una explicación distinta a la elemental imprudencia que se hace evidente en esta, tan difícil de creer, hasta por su falta de cariz epopéyico. No es esta la muerte de un héroe, parecen decirse en voz baja los seguidores de la memoria zamorana”

Al general Falcón lo estremeció la noticia. Zamora contaba con 42 años. El hecho no se hizo público de inmediato, hacerlo hubiese supuesto una desmoralización total del líder absoluto del Ejército Federal de Occidente. Se supo de su muerte una semana después de ocurrida. La actitud poco precavida de Zamora en la acción, quizás respondía a una excesiva confianza en sí mismo, fruto de la extraordinaria victoria de Santa Inés. Un general no suele desempeñar tareas que pongan su vida en riesgo, ya que sus funciones de comando son más importantes que las de acción. Quizás por ello es que se han tejido otras hipótesis sobre su muerte, buscando una explicación distinta a la elemental imprudencia que se hace evidente en esta, tan difícil de creer, hasta por su falta de cariz epopéyico. No es esta la muerte de un héroe, parecen decirse en voz baja los seguidores de la memoria zamorana.

Apuntes finales

Sobre su vida y obra se han emitido muchísimas apreciaciones, nosotros referimos esta del profesor Donís Ríos, su biógrafo más reciente: “Ezequiel Zamora tenía un carácter enérgico y apasionado, pero no lo llevó al campo del delito. Había nacido y crecido en el seno de una familia honrada. En Caracas y Villa de Cura estuvo rodeado de un ambiente proclive al orden, la solidaridad y la dignidad de las personas. Como vecino y pulpero de la Villa dio pruebas de su sensibilidad social. No fue un criminal. Le correspondió imponerse sobre grupos subordinados acostumbrados a la violencia en todas sus manifestaciones, como lo hemos visto y veremos en los próximos capítulos, más siempre procuró el orden, la disciplina y el respeto a personas y cosas” (Donís, 2007: 53).

Coincidimos con Donís en que Zamora no fue un delincuente. Entró en la guerrilla liberal en contra de Soublette siguiendo las consignas ditirámbicas de Antonio Leocadio Guzmán, siendo como era un lector voraz del periódico El Venezolano, pero inferir de allí que se trataba de un elaborado líder que soliviantó a las fuerzas campesinas con una prístina conciencia de clase, es una exageración interesada. Todavía menos consistente es presentarlo como un líder campesino enfrentado a la oligarquía, como si él mismo no hubiese llegado a ser un hombre rico, con esclavos y tierras, durante los diez años en que apoyó las autocracias nepóticas de los Monagas e, incluso antes, cuando era un próspero pulpero en Villa de Cura.

Además, más allá de la insistente denostación historiográfica de los motivos de la Guerra Federal y de las banderas del federalismo, reduciéndolas a un pleito sin sustento ideológico, lo cierto es que fue un movimiento democrático, que instauró constitucionalmente el federalismo con elecciones regionales, autonomía tributaria y una descentralización del poder como no se había dado antes en Venezuela. Por supuesto, otra cosa son los resultados del proyecto, pero no se trató de un plan centralista, autoritario, el que adelantaron Falcón y Zamora. Además, hay dos Zamoras, el de la guerrilla liberal y el de la Guerra Federal, y pareciera que el que se inoculó en el imaginario colectivo fue el primero, el más breve, el del hombre menos maduro, el que no tenía una carrera militar y ninguna experiencia de gobierno castrense. El 13 de noviembre de 1872 Antonio Guzmán Blanco lleva los restos de Zamora al Panteón Nacional. Los honores que le quería tributar eran deuda pendiente desde el día aciago del 10 de diciembre de 1860 cuando el general Zamora prácticamente falleció en sus brazos, a las 10 y 15 de la mañana. Como sabemos, el gran creador de cultos en el siglo XIX fue Guzmán Blanco, Bolívar a la cabeza de todos, y él mismo de segundo, pero no podemos atribuirle la iniciación del mito zamorano al hijo de Antonio Leocadio. En verdad, se trata de un escogido y mimado mito de la izquierda venezolana, ubicable en la década de los años ‘60 del siglo XX. Naturalmente, en estos años recientes el mito se ha robustecido, al menos desde las trincheras oficiales, desde el Estado Nacional.

Bibliografía:

-Donís Ríos, Manuel (2007). Ezequiel Zamora. Caracas, BBV N° 72, El Nacional-Banco del Caribe.

-Nucete-Sardi, José (1953). Entrada Zamora en Diccionario biográfico venezolano. Madrid, Talleres de Blass, S.A Tipográfica.

-Pino Iturrieta, Elías (1997). Entrada Ezequiel Zamora en Diccionario de Historia de Venezuela. Caracas, Fundación Polar.

-Uslar Pietri, Arturo (1972). Valores Humanos. Madrid, editorial Edime.